塾長です。

これからは小学生も、中学生も、高校生も、そして大学生も、パソコンを使うのが当たり前。

リモート授業にプログラミング教室。

お子様にノートパソコンを買ってあげる場面が、これから増えるでしょう。

「先生、パソコンは何を買ったらよいですか?」

ちょくちょくアドバイスを求められるようになりました。

そこで「パソコンの選び方」や「性能の読み方」について説明します。

高くて性能が悪いパソコン

を買って泣かないように、ノートパソコンの「当たり前」な性能を書いておきます。

これより悪い性能や高い値段のノートパソコンを買ってしまわないよう、ぜひご注意ください。

それじゃぁ、いきますよ!

これが普通!今どきのノートパソコン

パソコンは便利なので、後から色々な使い方をしたくなります。

- オンライン授業を受ける

- 人工知能に発音をチェックしてもらう

- インターネットで調べ物をするのにブラウザをいくつも表示させる

こうしたことを快適にやりたければ、そこそこに性能の高いパソコンが必要です。

そして何より、

というのが落とし穴です。

コンピューターウィルスや不正サイトからパソコンを守るソフト。これを快適に動かすだけでも、それなりの性能が必要です。

でもこれ、意外と知らない人が多いです。

そうした実用的な意味で「最低限の性能」は次の通りです。(2020年9月時点)

(例)マイクラミングの推奨環境

| CPU |

Intel Core-i5 または AMD Ryzen5 |

| メモリ |

8GB |

| ストレージ |

SSD 128GB |

| ディスプレイ |

1600×900 ドット |

| OS |

Windows 10 または macOS(※) |

| 価格 |

新品 6~7万円

中古 3~4万円 |

※上記スペックは年と供に更新されていきます

※マイクラミングの技術サポートはWindows10のみとなります

プログラミング教室「マイクラミング」に通う生徒にも、これ以上のスペックでWindowsパソコンを購入するよう推奨しています。

これくらいの性能があれば、マインクラフトとスクラッチを同時に動かして、無理なくプログラミングを楽しむことができます。

逆に、これよりも性能を妥協してしまうと、次のようなトラブルが起こりやすくなります。

- キーボードやマウスの反応が遅くて作業がイラつく

- アプリの起動が遅い

- たまにブラウザやアプリが動かなくなる時がある

- 調子の悪い日がある(Windowsのアップデートが裏で実行されている時など)

- セキュリティソフトを入れたら重くて使えなくなった

- ゲームができない

- 簡単な動画の編集処理ができない

- Windowsをアップデートしたら急に重くなった

性能が悪いと何がいけないのか?

パソコンで「性能が悪い」とは、一般に

などの意味でしょう。

これらの原因は、だいたい上の表のどれかが不足ということです。

それでは性能が悪いと、いったい何が良くないのでしょうか?

もちろん、

「やりたいゲームや使いたいアプリが快適に動かない」

という事なんですが、

パソコンを買う時に、使いたいゲームやアプリを決めていない人も多いです。

そのような人には、別の説明も必要でしょう。

そういう人は、こんな意味でとらえてみてください。

「若い人の速い操作に着いて来れない」

パソコンの反応が遅いと、イライラますよね?

または、本当に動いているのか心配になったり、不安になったりします。

特に子供は「ちょっと待って様子を見る」という行動ができません。

むしろマウスやキーボードを連打してしまいます。

そうやって、さらに高負荷な状況へと、パソコンを追いやってしまうのです。

こうして、性能の悪いパソコンは、

ちょっとしたきっかけで、

雪だるま式に処理が遅くなり、

ついには何もできない状態になってしまう、

というリスクが高いのです。

まぁ、普通の人は、パソコンがすべての処理を終えるまで待ちきれません。

たいていは途中でパソコンを再起動してしまい、保存し忘れたデータを失います。

性能の読み方を知らないと大きな後悔

実のところ、パソコンの性能はここ5~6年の間、たいして変わっていません。

それなのに毎年のように新製品がたくさん登場するため、ラインナップが過密状態です。

つまり、

- 少し値段が安いだけで性能が大幅ダウン

- 中古の方が安くて高性能

という現象が起こりやすくなっています。

例えば、次のようなパソコンの新製品が実際に売られています。

値段の割には性能がいまいちです。

性能を悪くしているポイントを赤色にしてあります。

| CPU |

Intel Celeron |

| メモリ |

4GB |

| ストレージ |

HDD 500GB |

| ディスプレイ |

1920×1080 ドット |

| OS |

Windows 10 |

| その他 |

DVD/CDマルチドライブ内蔵 |

| 価格 |

新品 10万円 |

実はこれ、10万円もします。

性能からすれば割高です。

このパソコンが高価になっている理由は次の通りです。

- 新しいモデル

- 日本製

- DVD/CDマルチドライブを内蔵

おそらく高齢者がターゲットのパソコンなのでしょう。

写真、インターネット、YouTube、DVDやCDなどのメディアを鑑賞するだけなら十分な性能です。

高機能なゲームもしないでしょうし、動画編集やプログラミングもしないでしょう。

性能が良いことよりも、日本製で「安心」できるのがポイント!

それが売りの商品です。

しかし学生の実用性という意味では不向きなポイントです。

パソコンが当たり前!

の世代を生きて行く、これからの子供たち。

彼女ら、彼らには、ちょっと物足りない性能です。

パソコンの性能の見方(スペックを見る方法)

さて、上の表を普通に理解できる人は、ここでお話はおしまいです。

ここからは、表の項目について、個々に意味を説明します。

まずパソコンの性能を見るのに重要なキーワードを4つ覚えましょう。

それぞれ順に説明します。

CPUの意味と選び方

パソコンの計算装置です。人間の頭脳に相当し、「どれだけ同時に速く処理できるか」みたいな性能を決めます。

この部品が廉価版だと処理スピードが落ちます。高価なものは脳みそを4つも6つも搭載しています。

主に2つのメーカーから色々な型番(CPUの商品名)が出ています。

メーカーごとに、型番を性能順に並べたのが下です(ノートパソコンでの話)。

Intel社(インテル)

Celeron < Pentium < Core-i3 < Core-i5 < Core-i7

AMD社(エーエムディ)

A6~A10 < Athlon < Ryzen3 < Ryzen5 < Ryzen7

赤文字の型番よりも上(右側)を選ぶようにしましょう。

メモリの意味と選び方

パソコンの記憶装置です。人間の短期記憶に相当し、「暗算がどれだけできるか」みたいな性能を決めます。

多ければ多いほど有利ですが、逆に少ないと処理スピードが落ちます。

最低でも8GB(ギガバイト)以上

としましょう。

何もアプリを動かさなくてもWindowsが2GBくらい使ってしまいます。

そしてブラウザも1GBくらい使います。

これに加えてアプリを動かしたら、すぐに4GBを越えてしまうでしょう。

ストレージの意味と選び方

パソコンの記憶装置です。人間の長期記憶に相当し、「知識や経験(アプリやデータ)をどれくらい持っているか」みたいな性能を決めます。

またメモリで暗算しきれない計算を「ひっ算」するときにも使うため、これも高速な部品を選びたいところです。

主にHDD(ハードディスク)とSSD(エスエスディ)の2タイプありますが、絶対にSSDを選びましょう。

HDD << SSD

HDDとSSDの性能差は数十倍で、大きな大きな差があります。ひっ算が速くなるのでパソコン全体の性能が上がります。

一昔前は高嶺の花だったSSDも今では手ごろな値段に落ち着いています。選ばない手はないでしょう。

容量よりも性能を重視

SSDは高価です。5年前はもっと高価でした。

中古パソコンになるとSSDが128GBと少ないものもあります。

一方HDDは昔から安かったので、500GB以上が普通です。

同じ値段なら大容量のHDDの方がお得な気がしますが、それは違います。

パソコン全体の性能に関わる事なので、性能を取った方が良いでしょう。

容量が足りなければ、後から外付けのHDDやメモリカードを買い足せばよいだけです。

しかし性能は買ったときに決まってしまいます。

数字に騙されてはいけません。

OS(オーエス)の意味と選び方

オペレーティングシステムの略です。これは人間に例えると言語や文化みたいなものです。

OSが違えばアプリも違います。

iPhone用のアプリをWindowsで使うことはできません(インストールもできません)。

市販品では大きく5種類のOSがあると覚えておきましょう。

- Windows10

- macOS

- iOS

- Android

- Windows Mobile(2019年で終了)

このうちパソコン用のOSは上の2つだけです。

MacBook Air、MacBook Pro、iMacの3種類のパソコンはmacOSです。

その他のパソコンがWindows10です。

残り3つはパソコン用ではありません。タブレットやスマートフォン用です。

iOSはiPhoneやiPad用です。

Androidはその他のスマートフォンやタブレット用です。

全くちがうので注意しましょう。

WindowsかMacか?

パソコン用のOSで市販品は「Windows10」か「macOS」です。

そして、

- Windows系のOSを搭載したパソコンを「Windows」、「 PC」

- 同様にmacOSを搭載したパソコンを「Mac(マック)」

などと呼びます。

パソコンを買う時に、どちらかを選ぶ必要があります。

どちらのOSが良いのでしょうか?

結論から言いますと「周りに合わせる」のがベターです。

つまり、プログラミング教室や学校の先生に聞いてみてください。

同じものを使う方が、学習しやすいに決まってますから。

大学生であれば、大学からおすすめされたものや、多くの教授が使っているものが良いでしょう。

研究室の配属が決まっている大学生なら、研究室の環境に合わせましょう。

Linuxとは?

フリーソフトのLinux(リナックス)というOSをご存じの方もいらっしゃるでしょう。

とても高機能で優れていながら、すべて無料という最強のOSです。

しかし、パソコン初心者にはお勧めできません。

例えばパソコンで何か分からなくなった時に、いちいちサポートセンターに電話して相談するようなレベルなら、手を出さないことです。

自分で調べて自分で解決できるなら、そろそろLinuxも選択肢に入ってきます。

あるいは、あえて勉強のために、設定を壊してもよいパソコンを1台用意して、失敗しながら学ぶのもOKです。

これは趣味の意味合いが強いので、ひたすら保護者やお子様の方針次第です。

まぁ、とにかく、使いこなすには多くの知識が必要です。

そもそも自分でインストールや設定をする必要があります。

操作の多くは「コマンド」と呼ばれる文法付きの英単語で行います。

パソコンに詳しくなってから、選択肢の1つに入れてみてください。

- 世界基準でプログラミングを本格的にやりたい

- サーバーを安く作りたい

- 趣味でコンピューターの高機能っぷりを味わいたい

などに役立つでしょう。

ちなみにmacOSは、元からFreeBSDというLinux同等のOSが内部で動いています。

プログラマーにMac使いが多いのはそのためです。

そして最近ではWindows10も内部でLinuxを動かせるようになってきました。

まだ特殊な設定が必要ですが、その内に、だれでも使えるようになるでしょう。

パソコンだと思って買ったらパソコンじゃなかった!?

エクセルのマクロを家でやろうとしたら、できなかった!

プログラミングを家でやろうとしたら、できなかった!

こんなトラブルがたまに起こります。

タブレットはパソコンではない!?

最近はタブレットにキーボードをつけたタイプのものが販売されています。

外見はノートパソコンそっくりです。

また学校によってはパソコンではなくタブレットを生徒に使わせています。

そのためタブレットをパソコンだと勘違いしている生徒も出て来ました。

もちろんタブレットなのでパソコンではありません。

スマートフォンとほとんど同じです。

タブレットとスマートフォンの違いは、電話回線に繋がっているか否か、だけです。

タブレットはパソコンと違って、基本的にファイルの操作ができません。

専用のストアからダウンロードしたアプリを使うだけの端末です。

「作る」のではなく「使う」に特化した端末といえます。

よって、外で買ってきたワードやエクセルのインストールができません。

プログラミングもできません。

環境をカスタマイズしたり特定の処理を自動化するような使い方ができません。

安いこともあって、ついついよく見ずに買ってしまう人がいるので注意しましょう。

OSで見分ける!

必ずOSをチェックしましょう。

そうすればパソコンとタブレットの見分けがつきます。

パソコンを買うのであれば

Windows10またはmacOS

を選びましょう。

予算があるならディスプレイの解像度をチェック!

最後に見落としがちなのが、ディスプレイの解像度です。

インチ数とドット数

パソコンの広告では画面の大きさを「インチ」や「型」の数で表しています。

これは画面の大きさを、対角線の長さ(インチ数)で表しています。

ノートパソコンなら「12インチ」~「15インチ」が普通です。

「12型」や「15型」と書いても同じ意味です。

しかし、これよりも重要なのが「解像度」です。

これは画面の画素数(ドット数)を「縦の数×横の数」で表しています。

ノートパソコンなら「1600×900」~「3840×2160」があります。

単位は「ドット」や「ピクセル」で、どちらも同じ意味です。

デジカメの解像度「○○万画素」などと、ほとんど同じ意味です。

日本では解像度が表示されていない広告が多いです。

広告を鵜呑みにせず、少し調べて解像度もチェックした方が良いでしょう。

解像度は一度に表示できる情報量

解像度は、一度に表示できる情報量の多さを表しています。

数字が大きいほど、小さな字を精細にくっきりと表示させることができます。

数字が小さいと、小さな字がピンボケしてコントラストの低い画面になります。

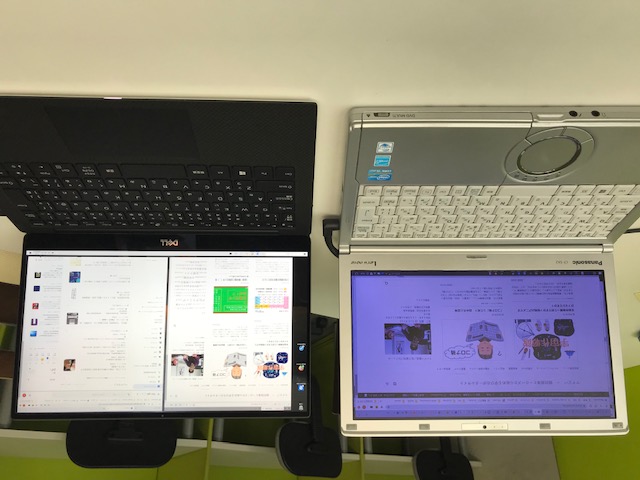

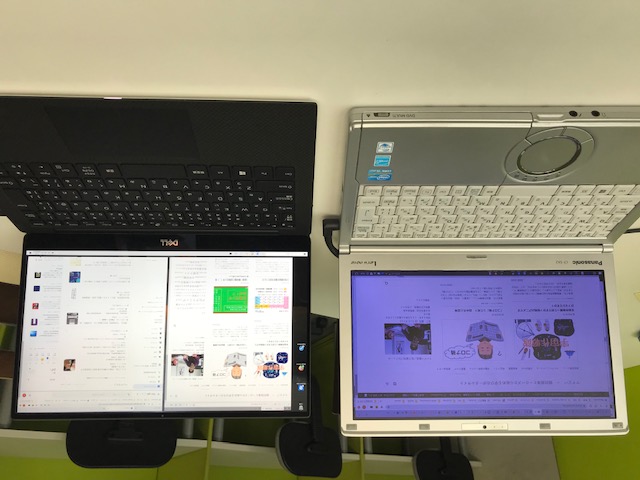

上の写真は2種類の解像度を比較したものです。

左側が1600×900です。ブログのページの半分しか表示できていません。

右側が3840×2160です。ブログのページ全てを2列も表示できています。

画面の面積はそれほど変わりません。

ところが右側の方が4倍以上の情報量を表示できています。

新聞に例えれば、左が新聞の1面の半分で、右が見開きの2面分、といった感じです。

ただし、それだけ遠目に見ている感じになるため、文字の大きさが小さくなります。

小さい文字では読みにくいので、実際には文字を少し拡大して情報量を少し控えます。

それでも画質がケタ違いに良くなるため、写真や動画を表示させると気持ちがいいです。

特に画像処理や動画編集をしたい人には、解像度が低いのはありえません。

プログラミングをする人も、色々な画面をたくさん表示させて作業します。

レポートや論文を書くときも、原稿を書く画面の横に参考文献の画面も同時に表示できます。

画面に表示できる情報が増えれば、それだけ作業効率が上がります。

フルHDと4K

「フルHD」は「1920×1080」のことです。

「フルハイビジョン」と呼ばれます。

日本製のノートパソコンでは、2019年頃からようやく一般的になりつつあります。

必要十分ですが、アプリやゲームが高機能化する今では、少し物足りなくなりつつあります。

「4K」は「3840×2160」のことです。

ちょうど「フルHD」の2×2=4倍になります。

東京オリンピックを前に、大型テレビや高級カメラの宣伝で「4K」が強調されるようになりました。

ただし27インチ以上のディスプレイでないと、小さい文字が読めなくなります。

それより小さいディスプレイでは、文字の拡大設定が必要になります。

高級なノートパソコンやデスクトップパソコンでは昨年あたりから4Kが普及しつつあります。

13~14インチで4Kならば、ちょうどiPhonと同じくらい高精細な表示になります。

iPhoneのRetinaディスプレイが、そのまま広くなったようなディスプレイ、といえば分かりやすいでしょう。

文字の表示という意味では、ノートパソコンの小さいディスプレイに4Kはオーバースペックかもしれません。

しかし画像や動画をきれいに表示させたり、アプリの小さいアイコンをくっきり表示させるには、ノートパソコンでも4Kディスプレイは有効です。

ただし4Kはバッテリーの消費が多いのが難点です。

外で作業することが多い人は、フルHDの方が良いでしょう。

オリンピックがあると解像度が上がる?

オリンピックはカメラやテレビが進化する1つのきっかけです。

次の東京オリンピックは、報道カメラが4Kにアップグレードされます。

その美しい映像を十分に楽しむためには、テレビやディスプレイも4Kにする必要があるというワケです。

ちなみに、4Kの動画データは膨大になるため、それを送受信する無線通信の5Gも一緒に整備されます。

これまでノートパソコンで4Kディスプレイと言えば、MacBook Pro や iMac の独壇場でした。

動画編集をするYouTuberやクリエイター、プログラマーなどからは、以前から人気です。

2020年に入ってからWindows10のノートパソコンでも4Kディスプレイを搭載したものが増えてきました。

値段も全体的に15万円くらいまで下がってきました。

しばらく前までは、このクラスのパソコンは30万円コースでしたから、だいぶ安くなってきました。

4Kディスプレイの生産体制が整ってきたのでしょう。

さらに Windows10パソコンでも4Kディスプレイが増えてきたため、Macとの価格競争が起こったのでしょう。

予算を奮発できて、パソコンで作業している時間が長い人は、できるだけ高解像度なディスプレイを選んだ方が快適でしょう。

良いものを安く買うなら海外製

付録で、パソコンの目利きが慣れている人におすすめな買い方を紹介します。

日本国内で販売されているパソコンは値段が少し高めです。

そこで、通信販売なら海外で組み立てられたものを船便で送る格安のモデルがあります。

- DELL(デル、アメリカ)

- HP(ヒューレット・パッカード、アメリカ)

- lenovo(レノボ、中国 / 旧アメリカのIBM)

- ASUS(エイスース、台湾)

といった海外メーカーのパソコンです。

世界中に組み立て工場を持ち、人件費の安い地域で組み立てて、船便で安く輸送するので、価格が安いのです。

日本の代理店が用意した、日本語のホームページから注文して購入するのが普通です。

ちゃんと日本語のキーボードを搭載し、日本語に設定されたパソコンを買うことができます。

電気屋さんの店頭や国内メーカーの通販で買うよりも、かなり安く購入できます。

その代わり、

- 到着に2週間~1か月かかる(船便)

- 発注したら返品できない(オーダーメイド扱い)

- サポートで日本語での対応が不十分

という課題があります。

パソコン初心者や早く手に入れたい方にはお勧めしません。

- パソコンの性能について目利きする自信がある

- 到着まで気長に待てる

こういう人には、海外メーカーのパソコンを通販で購入するのがおすすめです。

まとめ

これから学校でも家でもパソコンを使うのが当たり前になります。

せっかくお子様に買ってあげるなら、長く使えるものを選びましょう。

必ずしも新品が良いとは限りません。

中古でも良いパソコンが多く販売されています。

またパソコンでないものを間違って購入しないよう、必ずOSをチェックしましょう。

パソコンの性能の見方をちゃんと理解すれば、賢い買い物ができます。

ぜひ、予算内で十分な性能のパソコンをゲットしてください。

生徒・保護者様のお友達登録はこちら

LINE登録するとプレゼントがもらえます!

【会員限定】お子様の成績と可能性を伸ばす18個のノウハウ

塾関係者様のお友達登録はこちら

LINE登録するとプレゼントがもらえます!

「zoomで簡単。オンライン授業移行の教科書」

または個別対談も可

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL