塾長です。

私が開発したプログラミング教室の「マイクラミング」。PTA新聞に掲載するなどして本格的に生徒募集を始めてから約1年。色々な方から色々な形でご支援をいただきながら、お陰様でもうすぐ全国50教室になります。2020年度からプログラミング教育が必須化されますから、もっともっと広げていく必要があります。

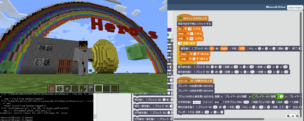

なんでこんなに人気なのか。生徒たちや保護者さまたちにお聞きすると、やっぱりマインクラフトだそうです。マイクラミングでは、ForgeやModが利用できるフル機能のマインクラフトをそのままプログラミングすることができます。プログラミング専用のへぼいマインクラフトではなくて、Java版でできる。そんなディープな知識をどこで身に着けるのか分かりませんが、とにかく子供たちは、そういう拡張性が好きみたいです。しかも最新のスクラッチ3.0でプログラミングできるのは、今のところ世界で「マイクラミング」だけです。

ということでマイクラミングで実際にプログラミングをしている様子を、そのまま解説動画にしました。ご覧くださいませ。

【マイクラ】スクラッチ3.0でプログラミングってどうやるの!?実況中継でお見せします。教育改革対応!無料版で遊べます!

無料版で遊ぶ

無料版のインストール方法は、こちらのブログをご覧くださいませ。パソコンを設定するスキルが少し必要です。

スクラッチ3.0で始めるマインクラフトのプログラミング

https://mana-viva.jp/mana-viva/2019-01-08-scratch30-micraft

※ インストールや設定は全て自己責任でお願いします。

※ インターネットからソフトウェアをダウンロードして、指定のフォルダにインストールする作業が必要です。

※ 無料版についてのお問い合わせはお受けいたしませんので、あらかじめご了承くださいませ。

謝辞

SENSHIN社 EIJI KURAMOTO代表のブログ

マイクラミングのフリー版について、SENSHIN社さんのブログ内で詳細に取り上げていただきました。ありがとうございます。

インストールの仕方やプログラミングの実況動画まで、読みやすく親切に書かれています。お勧めです!

Scratch3.0【スクラッチ】マインクラフトを動かしてみた

https://ssit.jp/scratch3-minecraft/

T Umezawa さんの動画

動画の中で JavaプログラミングとScratchプログラムの違いを説明するために、T Umezawa さんの動画を紹介させていただきました。

Java でプログラミングを始めたい方は、こちらがお勧めです。

【Java】ゲームプログラミング超入門 Part01

https://youtu.be/FsRHdL_r0pE?list=PLJ86MSrhnFKVQPf-E8y0FZKv7uzR4L4Dt

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL