塾長です。

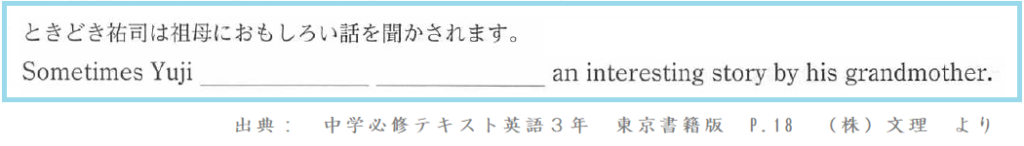

近隣の中学校では今週と来週が1学期の定期テストです。

テスト範囲と雨が多くて大変です。

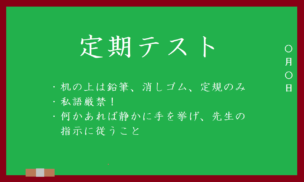

さて、教室では時事問題の対策として用語の解説を配りました。

新聞が読めるようになる、ニュースが分かるようになる、とのことで保護者様からも好評です。

今回はこんな感じのものを配りました。

最近の時事用語の解説

最近のニュースに関連した用語の解説です。詳細は新聞を読みましょう!

注意事項

80点を割るようなら対策不要です。余裕のない人は無理に対策しないようにしましょう。

普通のテスト範囲の勉強に集中した方が良いです。テストまで時間が限られています。

時事問題はあくまでも「余裕があれば対策する」ようにしましょう。

※ 時事問題を出題すること自体に色々な問題がありますので、最近は出題する学校や学年が減ってきています。

それでは解説です!

最近話題の人物 【社会・理科・その他】

| 人名 | 身分 | 概要・トピック |

| 安倍晋三(あべしんぞう) | 内閣総理大臣

自民党総裁 (2006年も総理) |

第4次安倍内閣。歴代最長の内閣総理大臣。自民党総裁は3期連続。コロナ対策で1人10万円の特別定額給付金とマスク配布を決定。しかし業務の委託先や金額が不透明など非難される。消費税10%は続行。 |

| 萩生田 光一 (はぎうだ こういち) |

文部科学大臣 教育再生担当 |

大学入試改革で英語の民間試験や国語と数学の記述式問題が導入延期となった。コロナ休校を考慮し試験時期や学習時期を遅らせる対応に追われている。 |

| 河野太郎

(こうの たろう) |

防衛大臣 外務大臣 |

5/18航空自衛隊の中に宇宙作戦隊を新設。米国と連携し人工衛星やスペースデブリ(宇宙ゴミ)を監視。6/25陸上配備型迎撃ミサイルシステム「イージス・アショア」の配備を断念、秋田県と山口県に謝罪 |

| 西村 康稔 (にしむら やすとし) |

経済再生・新型コロナ対策 担当大臣 | 政府は4月に新型コロナウィルス感染症対策本部を設置し西村担当大臣を任命。厚生労働省の加藤勝信大臣と協力して特措法に基づき経済的な考慮もふまえて国の方針を打ちだし推進する |

| 大村秀章 (おおむらひであき) |

愛知県知事 (3期目) |

コロナ対策で失言。また昨年の「表現の不自由展」に公費を使ったことなどに不満をもつ一部の市民団体が河村市長らと供にリコール運動を始めている |

| ドナルド・トランプ

【アメリカ】 |

アメリカ大統領

米国の共和党 |

「アメリカ第一主義」の政策でTPP離脱を決行。コロナ対策や経済面で中国への批判を強める。5/31WHOの議長が中国の言いなりだと非難してWHOも脱退 |

| 習近平(シー・チンピン)

【中国】 |

中国国家主席 | ユーラシア大陸圏内の国々と経済協力を強化する「一帯一路」構想を進めるが米国とは経済摩擦。

香港では「香港国家安全維持法」に反発し表現や経済の自由など人権を訴える市民や学生がデモを頻発。軍や警察が弾圧し死傷者多数。強引に法案を成立させ日本はじめ世界中から非難を受けている。 |

| 文在寅(ムン・ジェイン)

【韓国】 |

韓国大統領 | 慰安婦問題を非難するなど反日姿勢。経済は中国の一帯一路に賛同。北朝鮮とは融和路線を続け象徴として南北共同連絡事務所を建設し9月には南北首脳会談を実現。しかし脱北者が北朝鮮を非難するビラをまいたことに北朝鮮が反発。6/16南北共同連絡事務所は爆破され、南北の緊張が再び高まる。経済政策と南北統一の両方で実績が出せずに苦闘中。 |

| 金正恩(キム・ジョンウン)

【北朝鮮】 |

朝鮮民主主義人民共和国最高指導者 | 朝鮮労働党委員長。米トランプ大統領と会談、南北首脳会談を実施し平壌共同宣言に署名。体調を崩したのがきっかけで妹の金与正(キム・ヨジョン)が手腕を振るい韓国に強硬な対応をとり始めた |

| 藤井聡太

(ふじいそうた) |

プロ棋士 | 史上最年少でプロ棋士昇格(14歳2ヶ月)。史上最年少で将棋七段(15歳9ヶ月・61年ぶりに塗り替え)。瀬戸市出身。名大附属高校在籍 |

最近話題のキーワード

■3密(さんみつ) 【社会】【保健】

新型コロナウィルスの感染リスクを減らすために、避けるべき次の3つのこと(厚生労働省より)。

- 密閉空間(換気の悪い密閉空間である)

- 密集場所(多くの人が密集している)

- 密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)

■ソーシャルディスタンス(そーしゃるでぃすたんす) 【社会】【保健】

社会的な理由で人と人との間にとるべき距離のこと。

最近では新型コロナウィルスの飛沫感染(ひまつかんせん)を防ぐために2m以上の距離をあけることが提唱されている。

■新しい生活様式(あたらしいせいかつようしき) 【社会】【保健】

新型コロナウィルスを想定した生活様式について厚生労働省が策定した行動指針のこと。

3密や対面を避け、ソーシャルディタンスをとり、換気、うがいや手洗いをまめに行い、熱中症や運動不足にも対策する。詳細は同省のホームページ参照。

会議や集団授業はオンライン形式、外食は弁当、買い物は通信販売に置き換わるなどした結果、ICTに不慣れな人との格差やゴミが増える問題などが新たに発生。

■レジ袋有料化 (れじふくろゆうりょうか) 【社会】【理科】

7/1から全国のコンビニやスーパーなどで利用されてきたプラスチック製のレジ袋が原則有料となった。

政府はマイバック(エコバック)を推奨し、海洋プラスチックごみや増え続けるごみの問題、ひいては地球温暖化などといった環境問題について、短期間に国民の意識を高めたい狙い。

法律ではなく経済産業省と環境省の政令による行政指示で罰則規定はないが、検査や違反業者の公表はできる。

■あおり運転 (あおりうんてん) 【社会】【保健】

周囲の通行を妨害する目的で危険な運転をすること。

改正道路交通法が6月30日に施行されて厳罰化。1回の違反で免許が取り消され2年間は再取得できない。罰金や懲役も重くなる。

警察庁はあおり運転の取り締まりを強化。ドライブレコーダーやスマートフォンの普及で被害者からの告発も増えている。

■SNSの誹謗中傷 (えすえぬえすのひぼうちゅうしょう) 【社会】

フェイスブックやツイッター、ライン、ブログや動画のコメント機能などのSNS(Social Network Service)で、悪口や人格否定、差別発言、嘘などを書き込んで、他人の心や名誉を傷つける犯罪行為。

5月に女子プロレスラーの木村花さんがSNSの「死ね」などの誹謗中傷やテレビ番組の行き過ぎた演出を苦に自殺。多くの著名人が誹謗中傷の書き込み禁止を広く訴えた。また日ごろから誹謗中傷を受けてきた著名人や芸能人たちが相次いで誹謗中傷を書き込んだ人間を特定して告訴していくと発表。

犯罪との線引きが難しく、これまで警察が動かずに被害者が泣き寝入りするケースが多かった。しかし有名人が率先して法的手段を行使し、警察や弁護士、SNSの運営会社が協力し、匿名で書き込んだ人でも特定されて立件されるケースが急増。群馬県は被害者を守る条例を制定、NTTドコモは相談窓口を設置するなど、全体的に対策を強化していく流れが加速している。

■富岳(ふがく) 【社会】【理科】

理化学研究所のスーパーコンピューターの名前。開発は富士通。名前の由来は富士山。

6/23複数の部門で世界ランキング1位に輝いた。日本の世界1位は京(けい)以来8年ぶり。性能は京の40倍だが電力消費はたった2.2倍。頭脳にあたるCPU(中央演算処理装置)はArm社(アーム社、ソフトバンクの子会社)の設計。

さっそく名古屋大学で同じ技術のコンピューター「不老(フロー)」が運用を7/1に開始した。

■ネット・ゲーム依存症対策条例(ねっとげーむいぞんしょうたいさくじょうれい) 【社会】【保険】

香川県が3月に制定。日本初のゲーム依存症対策に特化した条例で、インターネットとコンピュータゲームの利用時間を規制する。

この条例は行き過ぎだと廃止を求める声が上がると、今度は廃止の訴えに反対する声明が出されるなど混迷が続いているが、全国的な議論のきっかけになった。

なお昨年5月にWHO(国連の世界保健機関)が「ゲーム障害」をギャンブル依存症やアルコール依存症と並ぶ疾病だと認定している。

以上!

あとがき

今回は生徒たちから聞いた情報も参考にしました。

「2月や3月の古いニュースからは、あまり出されないみたい。」

「コロナの細かいニュースは出されないみたい。」

「ワイドショーネタや芸能ニュースは出されない。」(そりゃそうだ)

これらに加えて愛知県というフィルターもかけました。

ということで東京都知事選はニュース上の大きな話題ですが、用語集からは外しました。

一方、コロナ関連のニュースが出されないと言っても、新しい生活様式については、学校で集会まで開いて説明したので、重要と判断して少し載せました。

安全に関わることは暗記も大切ですから。

それからA4用紙1ページにまとめる都合上もあって、そもそも載せる用語をかなり絞っています。

多すぎる情報を生徒に渡しても意味がないですから。

#間違いの指摘は随時受け付けており、都度修正いたします!

生徒・保護者様のお友達登録はこちら

LINE登録するとプレゼントがもらえます!

【会員限定】お子様の成績と可能性を伸ばす18個のノウハウ

塾関係者様のお友達登録はこちら

LINE登録するとプレゼントがもらえます!

「zoomで簡単。オンライン授業移行の教科書」

または個別対談も可

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL