塾長です。

引退の時期が遅かったり、引退のない部活に所属している受験生からの相談です。毎年恒例です。これまで何十人と似たような相談にのって来たので、それらを重ね合わせて平均的なストーリーにしてみました。

あれ、俺のこと? わたしのこと? うちの子のこと?

って思われるかもしれません。ご安心ください。きっと複数の方が同じように思っています(笑)。それでは寸劇をどうぞ・・・

塾長です。

引退の時期が遅かったり、引退のない部活に所属している受験生からの相談です。毎年恒例です。これまで何十人と似たような相談にのって来たので、それらを重ね合わせて平均的なストーリーにしてみました。

あれ、俺のこと? わたしのこと? うちの子のこと?

って思われるかもしれません。ご安心ください。きっと複数の方が同じように思っています(笑)。それでは寸劇をどうぞ・・・

こんにちは。塾長です。

いよいよ、あと1週間で夏休みです。内外から夏期講習の申込が始まっています。夏季の面談も毎日のようにやっております。

面談で本当に実感するのは、ご家庭によって「普通の勉強時間」の差が激しいという事です。

面談では勉強のやり方を指導しますが、その前に、勉強時間の確認を行います。勉強時間が不足していては、やり方を改善しても効果が無いからです。

10時間勉強する生徒が1割の効率アップを行えば1時間の差が生まれ、反復も増やせます。しかし1時間しかやらない生徒には6分の差しか生まれませんし、反復も増やせません。したがって忘れていくスピードの方が早いです。

「うちの子は本当に頑張っているんです。」と言われて細かくお話しを確認すると「え、ぜんぜんやってないじゃん!?」、「学校の課題すら1回しかやってないの?」みたいなことが、実はよくあるんです。

そして過去に合格して来た生徒の実績を報告すると「え、普通はそんなにやるんですか!?」となります。よくよく思い起こせば、それまで学校や塾の先生たちから「もっとやらないと」と言われてきたでしょう。しかし「もっと」ではわかりません。具体的に何時間なのか示されないと分からないんです。

普通は何時間くらい勉強するのか。合格している人は何時間くらいしているのか。

自分にとっての「普通」が学力を決めてしまうと言っても過言ではありません。少なくとも合格者と同じレベルの量をこなさなければスタート地点にすら立てません。

今年の夏休みは7月20日~8月31日まで、実に43日もあります。例年より3~4日くらい長いそうですよ。それだけ夏休みの努力で差が付きやすいという事ですね。

さて合格者の「普通」を発表しますね。ちなみに「オレ、あまり勉強してなかったよ。」的な自慢話は除外してあります。そういうの要らないです。

志望校を1ランク上げて合格した生徒たちの勉強時間を一部ご紹介します。ご家庭+塾のトータルです。生徒たちから口頭で聞いた時間での概算です。もちろん志望を低く設定して合格した生徒は、これより少ない時間になります。

学力の差の正体は、自分にとっての「普通」の差といっても良いでしょう。学校や塾に行って、よりたくさん勉強している人たちを見て、今までの自分とは違う「普通」を取り入れましょう。そうやって自分の常識をバージョンアップさせましょう。

上で見たように、夏休みに1日平均5時間未満の勉強では、現状維持がやっとです。高校受験が人生初の受験、という人にとっては、確かに今までの夏休みの中で最も勉強したかもしれません。しかし次のことを絶対に忘れてはいけません。

自分にとって最多記録でも受験生の中で普通なら、成績も順位も普通のままです。もちろん勉強したらその分の学力は上がるっているのかもしれませんが、周りの生徒たちよりも実力が上がっていなければ、成績や合格判定は下がるという事です。

そして夏休みの約40日間で、合計200時間未満の勉強時間しかしていなければ成績は落ちていくのです。

偏差値50前後(平均点前後)の公立高校を目指すなら200時間以上、それ以上の高校を目指すなら、もっと多く、そして1ランク上を目指すなら、さらにさらに多くの勉強時間が必要です。

もっとも大切なのは夏休み全体のトータルでの勉強時間を決めておくことです。そして、その何割が塾の授業として必要なのかどうかです。

3時間に1回くらい困るな、手が止まっちゃうな、と思ったら、全体の3分の1が適正な講習時間でしょう。4時間に1回なら4分の1、5時間に1回なら5分の1くらいです。

例えば、夏休み300時間やるとして、その3分の1なら100時間。4分の1なら75時間となります。

逆に言えば、塾で1時間勉強したら、その3倍、4倍の勉強を自習室やご家庭でやる必要があるという事です。もっともダメなのは、夏期講習に行って安心してしまうこと。これだけはダメですよ。

よく「部活との両立をしたい」と言われます。はい、ぜひ両立しましょう!

部活もやって勉強も1日平均7時間くらいやりましょう。部活の時間が長くて勉強を多くできなかった日は、別の日に8~9時間くらいやって必ず挽回しましょう。それが両立というものです。中途半端な勉強時間では両立とは言えません。

そんなのできない!

と本当に思うなら、部活か志望校かの選択を真剣に考えましょう。部活を選んで志望校を1つか2つ下げるも良し、勉強を選んで部活の早期引退をするのも良し、です。もちろん気合を入れて「やっぱり両立する」ができれば、一番それが立派です。

ご家庭でよく相談してください。お子様は本当はどうしたいのか。親子ではケンカになってしまうようなら学校や塾の面談の場を活用してください。どれを選択しても、それが本気なら正解です。しかし決めないのは良くありません。ちゃんと決めて、その通りにやり切ってください。

最近は部活の縛りがとてもゆるくなってきました。少し前までは部活に関する顧問や先輩からのパワハラをよく聞きました。最近はどうでしょうか。

「強引に引き留める」「内申点が上がらないと脅される」などは要注意です。

生徒は学校の先生に内申を握られているので、とても弱い立場です。ただでさえ自分だけ先に引退したら迷惑なんじゃないかとも心配しています。教育者であれば、そうした生徒の立場を容易に想像できるでしょう。

万が一、相談した顧問や担任の先生の態度がおかしいとしても、それは一部です。生徒だけで抱えて悩まず、保護者や学年主任、あるいは教頭先生に相談した方が良いでしょう。それでもダメなら教育委員会に相談することになります。

問題を起こす先生の行動パターンは決まっています。人の事情にはいっさい耳を貸しません。部活の引退=悪と決めつけています。学年上位の秀才や天才の生徒を引き合いに出して

「Aさんは両立できてます。だから、あなたもできるはずです。」

みたいな話しをする始末です。全員が全く同じ能力だとでも思っているのでしょうか。そして、もっとも深刻なレベルが、

「部活を途中でやめたら、内申を上げられませんよ。」

という脅しです。これは教育委員会に報告するレベルの大惨事。内申を盾にしたパワハラです。ちなみに内申は最終的に会議で、つまり学校の組織として決めます。ですから学校の組織全体が腐っているかもしれません。もっと言えば、部活が勉強の評価に影響してしまうこと自体も大問題です。

さすがに今のご時世では、そこまで酷いことはないと思いますけどね。万が一、です。

普通に考えてみてください。生まれ持った生徒の適性も、何に努力したいのかも、そして、いつ努力に目覚めるのかも、生徒ひとりひとり、みんな違います。だから「受験勉強に専念したいから部活を止めたい」と言い出す学生がいるのは自然なことです。

部活で頑張りたい生徒が部活で成果を出すのは素晴らしいことです。勉強も同じです。中には両立できる秀才もいます。それぞれがそれぞれに評価されれば良いだけです。全員が「両立できるはず」という画一的な発想は、今やホラーでしかありません。時代はSDGsです。

期限と定員がある限り、受験は競争です。生まれつきの適正で成績に差があるなら、それを凌駕するだけの勉強量が必要です。何でもそつなくこなせる生徒の自慢話を参考にするのではなく、「今の自分」にとって「志望校に合格」するために「何時間の勉強」が必要かを考えて、ちゃんと判断しましょう。

夏休み40日間で、最低200時間!

ちなみに大学受験生なら、この倍はあたり前です。

国公立大学を志望するなら12時間×40日=480時間くらいやりましょう。

この勉強量は、自分の意志でやらない限り、達成が不可能です。

自分の意志で、ちゃんと決めましょう。

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

――――――――――――――――――――――

こんにちは、塾長です。

昨日は残業していたら、なんと夜23時過ぎに来客がありました。音大に進学した卒業生です。

大学の帰りにピアノのレッスンを受け、終電と最終バスで戻って来たところだそうです。いつもこんな感じで夜までレッスンだそうです。大学生活はとても充実しているようですね。20分ほど近況を話してくれました。

学業でも優秀な生徒だったので講師をお願いしたかったのですが、まだまだ忙しそうでした。「はい、先生、こんな時間までお疲れさまです。」と言って、お菓子をちょこんと置いて帰っていきました。

ありがとう!

さて、今日は国語の読解力についてです。

本をたくさん読んだら読解力が上がりますか?

そんな素朴な疑問にお答えします。もちろん読む本によります。そして残念ですが「ライトノベル」を読んでも国語力は上がりません。

こんにちは、塾長です。

ここ最近ずっとテスト対策やら夏期講習の準備やらで超忙しくて、しばらくブログに手が回りませんでした。

テスト対策で授業が増えると、学習報告で文字を書く量も増えます。今ざっと計算しましたが、保護者様に送る学習報告だけで1日に6000~9000文字も書いていました。ブログを書く体力も時間も残らないわけです。

さて「教育虐待」という言葉をご存知でしょうか。

こんにちは。塾長です。

夏期講習の案内を準備中です。詳細は来週くらいに生徒へ配布します。ぜひお楽しみに。

7月22日~8月10日、および、8月19日~8月31日

※前後には予備日も設けます。

希望する日程と時間帯を選んで通塾することができます。

通塾の希望日時は、専用の用紙に記載して事前に登録します。

ただしプログラミングの夏期講習は日時が決まっています。

今年も各種ご用意します。概要は以下です。詳細は配布する資料をご覧ください。

今年からプログラミング教室でも夏期講習を始めます。計6時間でやり切るコースをいくつかご用意します。お楽しみに!

プログラミングの楽しさとお子様に秘めた才能を親子でぜひ実感してください。

もちろん外部生も受講できます。ただし座席に限りがあり、開催日時は固定です。何回か開催しますので、ご都合の合う日程で登録をお願いします。

小学生は、来年から強化を問わずプログラミング教育が必須化されます。

中学生は、すでに中1の1学期にタイピングテストがあり、中3までに表計算の関数を少し習います。また紗来年度からプログラミング教育が必須化されます。

乗り遅れないようにしましょう!

今年も開講します。

主に次の受験を目指す方向けです。夏期講習というよりは3カ月コースになります。

受験級別に面談対策や英作文対策は塾長が対応します。

うちの周囲には英会話教室がたくさんあります。「もう僕がやらなくてもいいかな。」などと、実は少し気を緩めていたました。しかし甘かったです。生徒から「やって欲しい」と言われてしまいました。ですから今年もやることにしました。

受験生と言えば夏は最後の基礎固めです。

キレイごとを言ってごまかすよりも、わかり易く端的に話をします。

夏休みに勉強を400時間以上できない受験生・・・きついことを言うようですが、その時点で

志望校を1ランク下げてください。

大学受験であれば、まず国公立を諦めてください。

「そんなことはない。頑張ればなんとかなる!」

と言えるのは、IQテストを受けて125以上ある人だけです。

受験生にとって勉強量を減らせる理由なんて、本当は存在しません。定員がある限り、受験は競争です。

「おいおい、塾長は普段から『勉強は自分との闘い、他人と比べても仕方ない』って言ってなかったっけ?」

という突っ込みが来そうですね。それは勉強を5年、6年という長いスパンで考えれば、コツコツやってきた人がたいていは勝つ、という意味です。生まれつきの能力差を努力で乗り越えろ、だから誰でも将来に夢を見ろ、という意味です。長い目で自分を成長させ、自分にとって幸せな人生を勝ち取る、という大目標のもとでなら、自分との戦いに集中すればよいのです。

しかし、この時期の受験生は、残り1年もありません。センター試験まで半年です。短期間であるほど競争の色が強くなるのは否めないのです。ですから、教育者というよりも予備校の先生っぽく、あえて現実的に言います。

「部活が忙しいから大変」

という理由が、親や学校の先生に通じたとしても、合否には関係がありません。ですから自分のためにはなりません。他の受験生のためにはなります。

受験生の夏休みとは、そういう時期です。それも踏まえて部活の取り組み方を決断してください。もちろん部活を頑張る、勉強を頑張る、両方頑張る、そのどれも正解です。しかし決断せずに後悔するのは不正解です。ですから全ての現実を踏まえた上で、決断しましょう。

さぁ、この夏、誰よりも熱い勉強をしましょう!

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

――――――――――――――――――――――

こんにちは。塾長です。

各中学校からの期末テストの範囲が出そろいました。

それで昨日は朝から対策プリントの準備で忙しかったです。夕方から来る生徒に渡せるように「うおーー」って授業の直前まで作業していました。

さて。これからテスト週間を迎えるわけです。ここでもう一度、正しい勉強方法を押さえておきたいです。

最初に「やってはいけない勉強」から書き出します。みんなはやってないよね!?

はい、これは絶対にやってはいけない勉強法ですね。ここで「絶対に」と強調するのは、誰でもやってしまいそうなミスだからです。気を付けていないと、ついついこうなってしまいます。何が悪いのかというと「勉強を全くやっていない」という点です。こんなことをやっていても、伸びるわけがありません。

しかし、ひょっとしたら「え、これのどこがダメなんですか?」という人もあるかもしれません。

これがダメなのは、わかり易いでしょう。他人の行動は客観的に分析しやすいですからね。しかし、やっている本人にしてみれば、「やっているのに伸びない」と悩むものです。実際、初めて塾に来る生徒の何割かは、こんなやり方をしてきた生徒たちです。しかも、こうした悪い習慣を直してもらうのって、意外と苦労するものなんですよ。習慣になってしまっていますから。

上で挙げた2例は、どちらも「勉強していない」という点がダメな点です。〇付けで終わるのは、準備作業だけで終わる、ということです。準備作業を勉強だと勘違いしているのが根本原因です。誰かが教えてあげるまで同じ行動を繰り返してしまいます。

「問題を解いて〇付けをする。」

これは今の実力で解ける範囲を確認しただけです。この段階では、できなかったことが、まだそのままです。何ができないかが判明したにすぎません。

しかし勉強とは「できない」を「できる」に変えることです。

つまり、できなかった問題について、教科書や説明ページに戻るか先生に聞くなどして、理解や暗記をやりなおし、再びチャレンジして「できる」ようになったことを確認して、そこで初めて「勉強した」と言えるのです。

できることを繰り返すのは、ただの作業です。

実力を伸ばしたいなら、点数を上げたいなら、「できなかったこと」を「できる」ように変えるための「勉強」をしなければ何も始まりません。

しかし伸び悩んでいる人の多くが、勉強をする前に止めてしまいます。

「勉強」していますか?

「作業」で終わっていません?

逆に言えば、〇付けというのは本当は正しくありません。〇になった部分は作業なのですから大切ではないんです。大切なのはむしろ×の方。×に着目して、そこを早く「できる」に変えていくことが大切です。

実は、勉強ができる子がやっているのは〇付けではなかったのです。本当は「×付け」をしていたんですよね。

同じように机に向かい、同じページを解き、同じように赤ペンで〇付けをしているようで、実は考えていることが全く逆だったんです。

勉強ができる子は「×付け」をしていて、伸び悩む子は「〇付け」をしていたんです。

勉強は人と競争しても仕方がありません。それでやる気が出るなら手段として競争するのは勝手です。しかし勉強ができるか否かは、やり方や意識の持ち様が大きいのです。人の優劣とは関係ないです。誰にでもできますし、今の自分を超えることができます。

ですから、今日からぜひ「×付け」をするようにしてください。×を前向きにとらえる良い習慣に変えてください。分からない問題が多いなら、×付けを5問ごととか10問ごととか、細かく区切って行えばよいのです。

そして×の問題について、ちゃんと教科書やノートに戻って納得がいくまで見直しましょう。それを加速するには学校の先生や塾の先生に聞くのが一番でしょう。もちろんGoogle先生でも良いです。手段はどうであれ、そうやって「できる」問題が増えていく時間が、あなたの本当の「勉強」です。

勉強とは「できない」を「できる」に変えることです。ですから「できない」を発見したら、それを周囲の大人たちと共有できることが出発点になります。しかし現実には、

と子供に思わせてしまっています。反射的にそう思ってしまうのは可哀そうです。しかしそういう子供たちが日本にはとても多いです。もちろん、それは周囲の大人たちが子供たちにそう教え込んでいるからです。

お父さん、お母さん、子供が間違えたり悪い点数をとっても、決して怒らないでください。「難しいね」と言って一緒に考えてあげてください。それが「できる」に変わることを一緒に喜んでください。大人として子供を叱らなければ、躾なければ、という呪縛から、ぜひご自身を解放してあげてください。

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

――――――――――――――――――――――

こんにちは。ヒーローズ植田一本松校の塾長、松下です。

日曜日は塾長ではなく普通のパパに戻ります。子供2人を連れて名古屋大学の学祭「名大祭」に行って参りました。朝は梅雨らしく曇っていましたが、昼からパッと晴れて夏らしくなりました。

上の子は中学1年生。小学生になってから毎年のように連れて来ています。下の子は2歳半で、昨年から連れてきています。「大学の楽しさ」「世界レベルの研究」を目で見て手で触って、アカデミックな雰囲気を肌で感じて欲しくて。

昔から名古屋大学の門はどこか不明ですが、雰囲気的に入り口らしいグリーンベルトの横が毎年ゲートになります。今回は令和になって最初の学祭になりますが、記念すべき第60回でもあるそうです!

名古屋大学の学園祭。門の前にて。

まず最初にパンフレットをもらいました。毎年来ているので、もらえる場所を知っています。今年は例年に比べて出店の数が少なかった印象です。うちの子たちは毎年「スーパーボールすくい」、「てっぽう」や「輪投げ」など、およそ全ての出店の勧誘につかまって、なかなか前に進めません。今年もそうなるだろうと、小銭を握りしめて覚悟していましたが、拍子抜けでした。

とりあえず暑いので地下鉄に隣接した学内のコンビニで飲み物を買いました。その足で、そのままグリーンベルトを渡って博物館へ行きました。

まず名古屋大学博物館の展示イベント「アフリカから東山キャンパスまで:名古屋大学が収集した考古資料」を見に行きました。

入るとすぐに歴代の電子顕微鏡が展示されています。

その奥にはネアンデルタール人の化石や5~7万年前の石器などが展示されています。どれも本物です。旧石器時代の石器「ハンドアックス」が想像以上に大きな石のかたまりでした。私の手では片手で持てません。隣には、それでイノシシを狩る様子の想像絵がありましたが、それを見て大きさに納得しました。

さらに奥に行くと、縄文土器や土偶が展示されています。これまた本物が当たり前のように並んでいます。学校では縄文土器の特徴を「厚手でもろい」と教わりましたが、そんなことはありません。すでに縄文中期には弥生土器にも似た薄手で上品なものが存在していたようです。

最近の考古学では縄文時代の文化が見直されていますから、この先、教科書の説明もどんどん変わっていくでしょう。ただし今の段階では、学校のテストで縄文土器のことを「薄手で上品」なんて書いたら、きっと×をもらうでしょう。塾で生徒に教えるときは要注意です。

ちなみに本物の隕石も展示されてました。「隕鉄」といって、石というよりは、ほとんど鉄の塊に見えます。手で触ったり、磁石がくっつくことを確かめたりできました。「こんな簡単に触っちゃったけど、本物なんだよね!?」というくらい身近にポンと展示してありました。逆にビックリです。

博物館を後にしてから、名古屋大学付属高校の方にある全学教育棟に移動しました。私は天体研究会のプラネタリウムに行きたいのですが、中1の息子は、その前に行きたいところがあるみたいです。

黄鉄鉱の結晶を探せ!

石のことを研究している「化石鉱物同好会」というディープなサークルがあります。そこで、勾玉で有名な翡翠(ヒスイ)の原石を見つける体験、砂の中から黄鉄鉱の結晶を見つける体験、琥珀を磨いて持ち帰れる体験、岩塩をキレイに割って持ち帰れる体験などをさせてもらいました。さらに出口のところで、好きな石を1つ選んでプレゼントまでしてくれました。正に至れり尽くせりのオモテナシでした。こうして年に1回、我が家には石のコレクションが増えていくのです。きっと来年も増えるのでしょう。

そうやって中1の息子が石の世界を堪能している一方で、2歳の子は直ぐに飽きてしまい、会場から外へ脱出してはグリーンベルトまで走っていくのでした。私はそれを何度も追いかけて、何度も連れて帰る、というのを繰り返していました。さすがに2歳の子に石の世界は分からないですからね。

続いて私が学生時代に所属していた天体研究会による「銀河鉄道931」へ行きました。

中1の息子は星占いを申し込み、出て来た結果を読んでいました。私は学生たちが撮影したキレイな天体写真に見入っていました・・・なんていう暇は私には無く、2歳の息子が学生のお菓子を横取りしようとしたり、展示物を壊そうとしたりするので「こら、こら、ちょっと待ったー!」といって追い掛け回しっぱなしでした。

そんなわけで写真を取り忘れました・・・。

本当は名物のプラネタリウムも見たかったのですが今年は諦めました。どうやら2歳の子が、う〇ちをしたようです。オムツを取り替える方が先です。さすがにその状態で密室のプラネタリウムに入るわけにはいきません。全員が毒ガス中毒になってしまいますからね。

コンビニに買い物に行き、ビニール袋をゲットし、広めのトイレを探してオムツ交換をしました。

学祭と言えば、焼きそば、たこ焼き、玉せん、というのが定番ですが、今年は出店が少ないことから、かえって行列の長さがハンパなく長かったです。ちょっと子供2人と一緒に30分待ちとかは無理かなと判断しました。

名古屋大学のキャンパスは広いので、学内にいくつものカフェや食堂があります。例えばコンビニが2店舗とスターバックスコーヒーが1店舗あります。

今年はスターバックスに行きました。BBQポークとハム&マリポーチーズ、飲み物は抹茶フラベチーノとマンゴー パッション ティー フラペチーノを買って、図書館前の池の横で、ベンチに座って食べました。

昼食を済ませてから教育棟本館に行きました。そこでまず、名古屋大学宇宙開発チームNAFTというサークルの展示会「Link Space ~宇宙を身近に~」に行きました。これまた昨年に続いて2回目です。

このサークルはなんとロケットやロボットを開発しています。開発費は学生たちが持ち寄った資金と、ボーイング社の協賛金だそうです。

会場では大島で打ち上げたロケットの実物が展示されていて、それを打ち上げた時の動画も流れていました。

なぜか2歳の子がロケットに食いついて触りまくりでした。なんでだろう?

上の子の方は、ボール型のロボットに興味が沸いたようで、実際に開発した学生に質問をたくさんしていました。

また面白かったのが、宇宙船と地上の管制塔とのコミュニケーションを模倣した、体験型の実験でした。壁を隔てて席が向かい合っています。そこに私と息子が座ります。私の手元にはレゴで組み立てた変な形の完成品があります。しかし壁があるので息子からはそれが見えません。息子の手元にはバラバラになったレゴの部品があり、使わない部品も混ざっています。もちろん私からは見えません。私は言葉だけで息子に指示を出し、息子にレゴを組み立てさせ、同じものの完成を目指す、というものでした。

実物を見ることができれば簡単な作業のはずですが、とても苦戦しました。それでも途中から、不明点や形状の確認について息子から質問してくれるようになり、コミュニケーションの効率や正確さが発展していくのを体験しました。最後には無事に完成できて良かったです。膝の上にいた2歳の子が完成品をいちいち壊して邪魔された、というのは体の良い言い訳です。

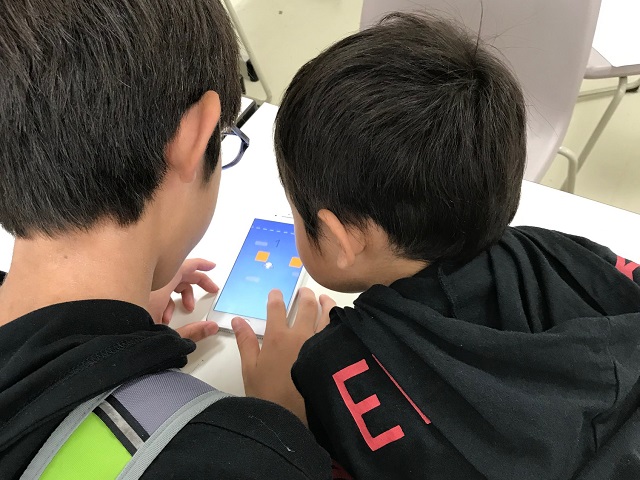

子供が「ゲームをしたい」というので、今度はアプリ開発団体 jackによる「IT Fes-アプリ展示・体験会」に行きました。

何という名前のゲームか聞きそびれましたが、かなりハマるゲームのようでした。パパは暇でした。

大学生が作ったゲームにチャレンジ!

最後に、名古屋大学奇術研究会による「クロースアップマジックショー」に行きました。10人以上が並ぶ大盛況でした。

並んでいる途中で、2歳の子がまさかの2度目のう〇ち。上の子に列に並んでもらっておきながら、急いでオムツ交換へ走りました。なんだかんだ時間がかかってしまいました。列に戻ると上の子がポツンと列の先頭で本を読んで待っていました。私たちが戻るのが遅くて、2回くらい飛ばしてもらったそうです。寂しい思いをさせてしまいました。実は午前中に名大祭のイベントの1つ「古本市」にも立ち寄って、そこで「最新の宇宙像」(ジョージ・ガモフ著、小尾信彌訳、1959年)という宇宙の本を100円で買ってあげていました。それが暇つぶしになったのが幸いでした。

マジックはプロなみのものでした。コインのマジックとカードを使ったマジックを目の前の直ぐ近くで披露してもらいました。目の前にある4枚のエースが次々に消えて、それが箱の中に揃っていた時には、びっくりしました。本当に不思議でした。どうなってるのかサッパリわかりません。上の子はカードや箱を手に取って何度も確かめ、何とか種明かししようとしましたが、何とも成りません。パパも全く分かりません。

とても楽しかったです。

研究でも趣味でも、何でも夢中になることは良いことです。普通の人では気づかないような面白いことをたくさん発見できます。そして、そういう人の話を聴くと、ただの石ころにも興味が持てたり、目の前の手さばきが魔法のように感じられて感心するものです。そうやって人に新しい知見や驚き、喜びを与えることができます。

分野は問いません。子供達にも何か夢中になれるものを見つけて欲しいと思います。

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

――――――――――――――――――――――

塾長です。

中学1年生の英語。ついに一般動詞が出てきました。ここが「英語の得意と不得意を分ける分岐点」なんですよね。みなさん、しっかりね。

その一般動詞の1つ、study を生徒に教えていて、ふと思いました。

何で最初に study なんだろう?

こんにちは!塾長の松下です。

昨日の午前中は、ヒーローズ西春校に行ってきました!

この夏から西春校さんもプログラミング教室を始めます。その準備を手伝ってきました。いよいよ北名古屋市のみなさんもマインクラフトでプログラミングを学べるようになりますよ!

乞うご期待です!!

午後からは植田一本松校でいつも通りプログラミング教室をしました。生徒がミッションを早くクリアしたので、残り時間を自由にしました。やっぱり子供たちは溶岩とかTNTが大好き。「数千個のTNTを爆発させる」というプログラムを作って遊んでいました。

IT系の国家資格と言えば、次の3つを押さえておく必要があります。この順番にレベルアップします。

中でもプログラミングの技能を問われるのが「基本情報技術者」です。毎年多くの人が受験します。

主にプログラムの設計、開発を行う技術者の知識や技量を証明する資格です。国家試験に合格するともらえます。英検で言えば2級くらいに相当します。

商業高校や工業高校では、高校2年生くらいから学校で受験を勧められます。普通科でも科学部やデータサイエンス部など、IT系に興味のある人ならチェレンジすることがあるでしょう。もちろん、通信系やIT系に就職したら、会社から受験を勧めらることが多いです。

これに関して、少し前、今年1月24日に衝撃的なニュースがありました。

2019年秋期の試験を最後にCOBOL(コボル)が廃止されるというのでます。代わりに2020年春期からはPython(パイソン)になるそうです。情報ソースは情報処理推進機構によるコチラの発表です。

え、コボル?、パイソン?

という人も多いでしょう。COBOLやPythonはプログラミング言語の種類です。

例えば、ブログは日本語で書きます。曲は音符で書きます。計算は数式で書きます。化学変化は化学反応式で書きます。このように、何かを書き表すとき、それに合った表現方法(言語)が存在します。

コンピューターも同じで、コンピューターを使う目的ごとに表現方法や文法があります。それがプログラミング言語です。たくさんの種類があり、目的に応じて使い分けられています。

ところが国家資格で使えるプログラミング言語は、たったの4つしかありません。

基本情報技術者の資格試験では、プログラミングの技能が問われます。自分の得意なプログラム言語を選択して受験することができます。ただし、その選択肢が4つしかありません。しかも来年からそれが変わります。

これまでは次の4種類でした。

COBOL、Java、C言語、アセンブラ言語(CASL II)から1つ選択

それが2020年の春から

Python、Java、C言語、アセンブラ言語(CASL II)から1つ選択

に変更されます。国家資格を取れる4つのプログラミング言語から、COBOLが姿を消し、Pythonが登場したのです。こえれは事実上、

「COBOLはもう古い。」「Pythonがメジャーになった。」

と国が認めたに等しいです。だからニュースなんですね!

上で挙げた5つのプログラミング言語について、それぞれの特徴を簡単に説明します。

私が大学生のころまでは、COBOLを使えれば就職に有利でした。大企業の多くが大型コンピューターを持っていて、それを使うために必要だったからです。ところが、ここ数十年でデーターベースの技術が一般化し、同時にパソコンの性能が飛躍的に良くなってしまい、大型コンピューターが不要になってしまいました。今ではCOBOLで仕事をしている人を、ほとんど見かけません。

プログラミング言語にも栄枯盛衰があるのですね。

ちなみに、私たちのプログラミング教室「マイクラミング」を支えるプログラミング言語たちは、次のようになっています。

JavaScriptはJavaの縮小版です。ブラウザの中だけで動作します。PHPやSQLなど国家資格には関係ないプログラム言語が出てきましたね。プログラム言語はとても種類が多いのです。私はマイクラミングを開発するために、これら全てのプログラミング言語を勉強しました。勉強は一生続くのです。

ちなみにマインクラフトそのものはJavaで作られているそうですよ。

そして生徒の皆さんが使うプログラミング言語はScratch(スクラッチ)です。

来年度から小学校で、更に年度から中学校でプログラミング教育が必須化されます。

おそらく多くの小学校では Scratch(スクラッチ)というプログラミング言語が使われるでしょう。今まで色々な学校現場で使われてきた実績がありますし、何より無償で使えるからです。

もちろん私たちのプログラミング教室「マイクラミング」もスクラッチです。小学2年生から高校生まで通っています。

しかし、残念ながら、この Scratch(スクラッチ)では国家試験を受験できません。国家試験はプロの能力試験なので、プロが使わない言語では受験できないのです。

ただし、民間の試験ならあります。Scratchで能力を試したければ民間試験でチャレンジしましょう。

スクラッチが得意なのは、あくまでも学校教育や趣味の領域です。ですから、スクラッチでプログラミングを練習したら「次のステップ」へ進みましょう。

Scratchの次のステップとしてお勧めなのは、Python(パイソン)またはJava(ジャバ)です。

どちらも無料で始めることができます。また解説書やインターネット上の情報が豊富で調べやすいです。

どちらかというと、理系の学生はPython、ゲーム制作などクリエイターになりたい人はJavaを学んでみるとよいでしょう。

ただし就職してからPythonやJavaを使うかどうかは分かりません。しかし1つのプログラミング言語に精通しておけば、他のプログラミング言語を学ぶのが簡単になります。プログラミング言語には共通する考え方が多いからです。

C言語は文法が多くて細かいです。難しいというよりは、めんどくさいです。ちょっとした処理を実現するにも、何十行ものプログラミングが必要になります。

「こういう時はこう作れ」的な定石をたくさん覚える必要があります。そして後述する「オブジェクト指向」に対応するためにC++言語という拡張版も学ぶ必要があります。

歴史の長い言語なので学びが多い一方、書籍が多すぎてピンキリです。良書を探すのに苦労します。身近に知見者がいれば、聞くのが一番でしょう。

そんなこんなで、マスターするまでの道のりが長いです。

その代わり、マスターしたら超強力なプログラミング言語になります。その道のプロになると決めたら取り組んでみてください。

CASLはマイコンなどのハードウェアを使うためのプログラミング言語です。ハードウェアの知識が必要になりますから、これも初学者にはお勧めしません。また実際に何かを作ろうとするとCASLは使えません。ハードウェアのメーカーごとにプログラミング言語が違うからです。CASLは練習用の言語と割り切った方が良いでしょう。

それから、プログラミング言語とは別に、「オブジェクト指向」という考え方を、しっかり学んでおくことをおすすめします。

オブジェクト指向は、人間が物事の構造や関係をとらえる様子を、整理したり正確に記述したりするための技術です。

現代のプログラミング言語のほとんどは、その根底にオブジェクト指向があります。大きなプログラムや複雑なプログラムを考える時ほど、オブジェクト指向が必須になってきます。ぜに学んでみてください。きっと頭の中がすっきりするでしょう。

国家資格の「基本情報処理技術者」を受験できるプログラミング言語は4つしかありません。そして今年でCOBOLが廃止され、来年からPythonが追加されます。

来年から小学校で必須化されるプログラミング教育ではScratchが大活躍します。

しかし仕事でScratchは使えません。ステップアップにはPythonかJavaが塾長のおすすめです。

プログラミング言語と並行して「オブジェクト指向」を学ぶと良いでしょう。頭を整理するのに役立つ技術です。

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら、日進市赤池で塾を探すなら、個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

塾長です。

今回の定期テストの個表が返って来ています。

中2から通っている高校2年生が、ついに学年1位を達成しました。おめでとうございます!

ある中3男子が総合点で自己最高点をマークした一方、前回自己最高点だった中3女子は、前回ほどではないものの目標点+7点をマークしました。

また、詳細は伏せますが、数学が12点から67点にハイジャンプした生徒もいました。

これからスパイラル学習法で学んでいく新入生たちは、先輩たちの姿を見て、しっかり着いて来てください。

さて、生徒を指導していると「教育の間違った常識」というものに遭遇することがあります。例えば前回のブログ「できる子は、教科書に線を引かない、ノートをまとめない」もそうでした。教科書に線を引いたりノートをキレイにまとめた方が成績が上がりそうな気がします。しかし現実は反対で、テスト期間にそういう作業をしている生徒ほど点数が伸び悩むものです。

今回は「暗算」についてぶった切ります!

例えば、数学で次のような悩みがある場合。きっと、あることが原因です。いったい何だと思いますか?

算数や数学がいつから苦手になるのかは人によります。小学校5年生くらいから、あるいは中学1年生になってから。人それぞれですが、苦手になりやすい人の共通点は、およそ決まっています。それは、

という習慣です。こんな状態も同じです。

こうした習慣があると「算数」から「数学」へ発展しません。中学生になっても算数しかやっていないので、数学が苦手になってしまうのです。逆に言えば、その習慣を改善すれば数学を克服する道が開けます。

『いつまでも「算数」しかやっていない』と書きました。そもそも算数と数学は何が違うのでしょうか。

小学校までの算数は、主に、整数、小数、分数を使った「算術」について学びます。要は、目に見える物を数で表し、計算を通じて色々な視点で物の個数や量を測れるようにする訓練です。

基本的に、数には「個」「匹」「リットル」「円」などの単位が必ず付きます。具体的な「経験」を通じて「数」の基本概念を抽象化していく「過程」にいるからです。したがって教科書の構成は、

となっています。

例えば小学1年生の初期では、まだ「ペン1本」の1本と「パイナップル1個」の1個は、別のものだと認識しています。それを「合わせていくつ買いましたか?」という計算を経験させると、単位を外して抽象的に考えるようになります。つまり「ペン1本だろうがパイナップル1個だろうが、数が1であることに変わりはない!」と考えて「合わせて2つ」と答えられるわけです。

このように、

具体的な経験 → 整数、小数、分数への抽象化

を繰り返しながら学びます。とても大変な経験時間を要するので、小学校の算数では、これ以上の数の拡張をしません。ちなみに余談ですが、この抽象化に失敗すると、例えば「ウン、と合わせて、ペン・パイナップルが1つ」と答えてしまうわけです。

したがって、算数の世界では「数」と言えば、整数、小数、分数でしかなく、その範囲に限って加減乗除を学ぶだけです。そのため数の「性質」や「法則」の種類が少なく、計算が単純なだけに、暗算がし易いです。

中学生以降の数学は、数の概念に「負の数」「文字式」「多項式」「無理数」が仲間入りします。単位のないものばかりです。そして数と数を足したり掛けたりしたように、例えば、式と式を足したり掛けたりします。

このように、数と同じように計算できるものが学年と共に増えていきます。整数、小数、分数に限られていた算数の世界とは違い、数の概念がどんどん広がります。正に「数」の広がりを「学ぶ」ので「数学」と呼ぶわけです。それゆえ、何のどこが「数としての性質」なのかという「法則」や「定理」が重要になってきます。

したがって教科書の構成は、

となっています。例えば中1なら最初に「方程式」という単元で、定理を使って「移項する」「分母を払う」などの抽象的な計算練習をします。その後「方程式に利用」という単元で、買い物や速さを扱う具体的な問題を解きます。

定理を使った抽象的な訓練 → 具体的な問題にあてはめる

これは算数とは真逆の構成です。

したがって、式の変形(計算)には必ず定理(理由)が当てはまります。そして1行の式変形に複数の定理が複雑に当てはまることさえあります。逆に定理に当てはまらないた式変形は、たまたま数字があっていたとしても間違いです。これを放っておくと計算ミスが多発するようになります。

つまり、算数の計算に比べたら「なぜそうできるのか」の理由付けが複雑なんです。それゆえ計算が速いことよりも、論理的に正しいかどうかを確認する方が、よっぽど重要になってきます。むしろ暗算はミスを生むリスクでしかありません。

このように算数と数学は、まったく視点の異なる学問です。中学から学ぶ数学は「数の性質」に注目し、その性質をあてはめる対象を「負の数」や「式」にまで拡張していくわけです。

1つ1つの計算(式変形)には、それぞれ理由があります。その理由は教科書に「定理」や「法則」としてすべて書いてあります。数はそれほど多くありませんが、組み合わせて使ったり、直ぐに思いつけるようにする訓練が必要です。

そして、もしも計算が間違っていたら、その理由を必ず言えるようになっています。ですから数学では丁寧に「なぜ、どうして」と確認していくことが大切です。

そうやって注意深く計算していれば、自然と「途中の式を書いて確かる」という手順の繰り返しになるはずです。

逆に「なぜ、どうして」を確認せず、とにかく速く答えを出すことにこだわり過ぎると、計算の「理由」を無視することが多くなり、分からないことがどんどん増えてしまいます。そうすると、暗算でできるような単純な計算だけを好むようになり、新しい定理を取り入れた数の拡張ができません。

これが数学が苦手になる理由です。つまり、

暗算にこだわる → 理由を無視する/暗算ができる簡単な問題だけ好む → 数の拡張ができない → 数学が苦手になる

というメカニズムです。

数学の計算には全て理由がありますが、実際には、いちいち理由を確かめるのもしんどいです。そこで色々な計算パターンを網羅した問題集を何周かした方が、手っ取り早く計算力が身に着きます。これはアウトプット型の勉強なので、私も大部分は賛成です。ただし注意点があります。それは必ず次のことを守る、ということです。

この注意点を守らないと、ある日、全て忘れてしまいます。理由のないものは頭に残らないんです。

とにかく問題集を何百ページ、プリントを何十枚もこなし、数多くの暗算パターンを覚えてスピーディに計算をしていく生徒。一見、数学が得意のように見えますが、そうとも限りません。中には少しでも応用問題になると、ポキッと折れたようにできなくなってしまう生徒が出てきます。

もちろん本当に計算もできないほど苦手な生徒からしたら、こうした生徒は「数学できるじゃん」と思うかもしれません。しかし数学は「数」の概念を広げていく学問です。基本定理を自覚せず、パターン認識だけで計算ができるようになったとしても、それはいつか破綻してしまいます。

高校で「数学が苦手」というレベルはまちまちですが、それでも赤点や赤点ギリギリならば、かなり苦手と言えるでしょう。

「数学を何とかしたい!」

そう言って高校コースから入塾して来る生徒たちの多くは、実は数学が苦手なわけではありません。ちゃんと教えると、意外とすんなり理解してくれます。点数からは想像できないくらい早く解けるようになってしまいます。ほんと、そんな子が多いんです。ただ、

自分でどう勉強したらよいか分からない!

そう悩んで入塾して来るのです。

そういう生徒たちは、とにかく大量の問題集や大量のプリントで中学の数学を乗り切ってきたタイプの生徒たちばかりです。公式の暗記やパターンの認識はとても速いです。しかし教科書の読み方を知りません。

高校の数学では定理の数が増えます。しかし何十枚もプリントを出してくれるわけではありません。学校で配られる問題集の解説は簡素なものが多いです。それで、自分で何をしたら良いのか分からなくなってしまい、数学ができなくなってしまうのです。

例題のパターンごとに解き方を教えれば、直ぐ解けるようになってくれますが、それだけでは根本解決にはなりません。定期テストはしのげても、模試や入試では歯が立ちません。それじゃ不十分だという事を私は高校生の時に思い知らされています。浪人してから気が付かされました。

だから、そういう生徒たちに指導することだって同じです。

高校生になっても数学が得意な生徒は、むしろ、ゆっくり取り組みます。取り組む問題集も限られています。その代わり、1つ1つ、自分の頭で考え、手を動かし、納得するまでじっくり取り組むのです。

中学生でも、数学で80点以上をコンスタントに取ってくる生徒は、やっていることが意外に多くありません。忙しい部活と勉強を両立してしまう生徒は、取り組む内容を絞ることができています。その代わり、細かいところの隅々まで納得いくまで、じっくり取り組んでいます。

ノートを見ると、途中の計算式や、考えに必要な数直線や表などが、ちゃんと書かれています。

それでは計算が遅いかというと、そんなことはありません。定理が良く身に着いているので、無駄な計算が少なく、ミスも少なく、消しゴムをほとんど使わないので、結果的に暗算が得意な生徒よりも早く終わります。これは学年が上がるほど、そうなります。

ですから数学を始める中1の段階で、できるだけ暗算を捨てる方が良いのです。

何度も書きますが、数学は数の性質が大切です。計算の根拠となる「数の性質」を正しく使わないと答えも間違えます。つまり論理が正しくないと答えが間違うようになっています。論理を確かめるには途中の式を書くしかありません。暗算はミスを生むリスクでしかありません。

「最終的な答えさえ合っていればいいや」

という短絡的な考え方では、あっという間に限界がきてしまいます。

さて、ここであらためて問いたいのです。

人より速く計算できることが、そんなに大切な事ですか?

江戸時代は速く計算できる人が希少だったでしょう。昭和時代もそうだったかもしれません。でも今はどうでしょうか。電卓が100円ショップで買えたり、スマフォの電卓アプリが使えたりする時代です。人の手で計算するスピードに、それほど大きな価値はないと思います。

そしてコンピューターが安くなり、これから人工知能が身近になっていくことを考えれば、複雑な計算もコンピューターに任せればよくなるでしょう。

ですから、私たち人間のやることは、数の性質を良く知り、その性質を応用した命令をコンピューターに与えることです。電卓と競争するのではなく、コンピューターと会話できるような数学的な素養を養ってほしいと思います。

もちろん、数の性質や多様性を多く知っていて、その結果として計算が速くなるのは、積極的に良いことだと思います。教育的な意味として良いと思います。そしてコンピューターを使いこなせる、という意味でも良いことです。

数の概念を狭い範囲に限定して「計算の速さを競う」ような価値観は、間違っていると思います。「暗算が速い方が優れている」と子供たちに思わせることは、むしろその後の数の広がりを邪魔してしまう危険性があるので要注意です。

子供たちを電卓と競争させてはいけません。算数から数学へステップアップできるように、

「途中の式をちゃんと書きましょう。」

「計算に使った数の性質を確認しましょう」

と、正しく子供たちに教えるべきだと思います。

名古屋市天白区の植田で塾を探すなら個別指導のヒーローズ!!

★ 直接のお問い合わせ ★

――――――――――――――――――――――

個別指導ヒーローズ 植田一本松校

〒468-0009

名古屋市天白区元植田1-202 金光ビル2F

TEL:052-893-9759

教室の様子(360度カメラ) http://urx.blue/HCgL

――――――――――――――――――――――